Gedanken zur Architektur und Aufzeigen von Beispielen aus den Entwürfen und Überlegungen von Dieter Schmid. ===================================================== Architekten sind sich selten einig. Aber in einem Punkt herrscht Übereinstimmung: Dem Wesen nach besteht das Tun des Architekten darin Ordnung herzustellen. Aber er will eine Ordnung, welche die Vielfalt nicht zum Ersticken bringt.

Die Avantgarde der Moderne glaubte, sich dafür ein Ordnungsinstrument zu schaffen, indem sie die Reinheit der Strukturen enthüllte und funktionale Leistungsfähigkeit zum Prinzip erhob. Dies lief jedoch schnell auf eine geometrisierende Organisation der Struktur und vor allem ihrer Oberfläche hinaus, die sich jeder anderen Bindung, aber auch der Vielfalt entzog. Und so wuchs mit der Verbreitung der neuen Haltung auch das Unbehagen an ihr.

Die Reaktion haben wir in der so genannten Postmoderne. Sie hat die Ansatzstrenge der Moderne verlassen und sucht Vielfalt in die geometrisierende Organisation durch eklektizistische Möglichkeiten zu bringen. Ihr Problem ist die Beliebigkeit, mit der ihre Instrumente einsetzbar sind und zum gedankenlosen Kopieren geradezu einladen. Eine überzeugende Vielfalt ist so nicht zu schaffen. Die neue Hoffnung ist die dekonstruktivistische Architektur. Sie benützt die geometrisierende Organisation der Strukturen als Fundament, sieht aber, dass dieses Fundament hinterfragt werden muss. Das zeigen die Dekonstruktivisten, indem sie den Formenkanon der Moderne zerbrechen. Gespalten, verschoben und verfremdet bleibt er aber trotzdem wirksam, und es fragt sich sehr, ob die erhoffte Befreiung zur Vielfalt auf diesem Wege zu erreichen ist.

Eines sollte allmählich klar geworden sein: Solange man nur beliebige Formen anbietet, ohne diese einem übergeordneten Ordnungsprinzip zu unterwerfen, entstehen allenfalls Solitäre, die sich nur in sich selbst motivieren. Das ist zwar erlaubt, aber bei allem Respekt vor der individuellen Leistung können solche Werke keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Und um dieses Problem geht es hier in diesem Haus und bei allen meinen Entwürfen.

Jede Form, vor allem aber jede bauliche Form ist ein Bedeutungsträger, weil sie im Betrachter bestimmte Assoziationen erzeugt. Und weil nun die Architektur eine Unzahl Bedeutungsträger liefert, steht sie in der vollen Verantwortlichkeit dem Menschen gegenüber. Unbewusst ist dies jedem Architekten klar, und deshalb neigt er dazu, sich in sichere Formenwelten zurückzuziehen und sich Modeströmungen zu unterwerfen. Auch und gerade die Moderne hat eine solche sichere Formenwelt angeboten und ist dadurch auch zur Mode geworden. Aber innerhalb dieser Bewegung hat es einige frühe Ausbrüche gegeben, die es lohnt, zu betrachten.

Da ist zum Beispiel Hugo Häring. Er hat gesehen, dass der Rückzug auf die formale Reinheit der geometrischen Strukturen eine schwere Beschneidung der gestalterischen Möglichkeiten ist und suchte nach Formenerweiterung über seine organhafte Architektur. Auch er sprach schon von Zertrümmern der alten Formen als Vorbedingung, neue zu schaffen. Mit diesen blieb er aber eigenartig zufällig oder wendete sie doch wieder ins Geometrisierende und damit ins Stabile. Offenbar konnte er die Bedeutung seiner neuen Formen nicht so präzise definieren, dass sie selbst Stabilität erlangten.

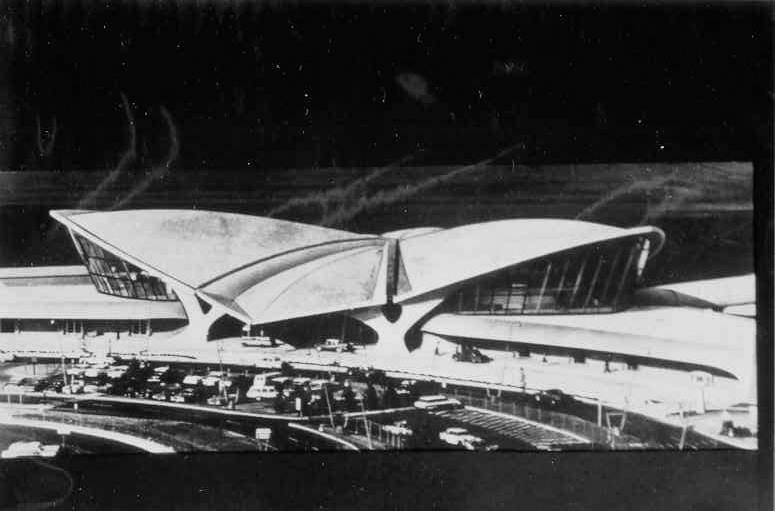

Andere haben direkt versucht, die Form zum Bedeutungsträger zu machen, wie etwa Saarinen mit seinem Flughafengebäude in New York, das er zum "fliegenden Rochen" machte. Seine erklärte Absicht war es, etwas von der "erregten Reisestimmung" mit dieser Form wiederzugeben, also eine bestimmte Assoziation zu erzeugen. Es blieb beim Ansatz, denn die Kritiker sagen, dass im Gebäude selbst nichts davon vermittelt wird, weil es die übliche triviale Abfertigungshalle sei. Der hohe Anspruch im Außen erfüllt sich also nicht im Innern und kann in der Folge als penetrant empfunden werden.

Man könnte weitere Beispiele dieses Bemühens anführen und käme dennoch zu dem Schluss, dass ihm kein durchschlagender Erfolg beschieden war. Offensichtlich reicht es nicht aus, die notwendige Formenerweiterung abstrakt zu begründen oder mit Hilfe einer einzigen Assoziation bewältigen zu wollen. Eine neue Formenvielfalt braucht Elemente, die als Bedeutungsträger außen wie innen eingesetzt werden können. Und diese Elemente müssen additionsfähig sein, ohne durch Wiederholung bedeutungsleer zu werden.

Fruchtbare neue Formen wird es also nur geben, wenn sich die Formen zu Bedeutungsträgern entwickeln und bei Bedarf auch additiv einsetzen und in ein Ganzes integrieren lassen. Dies setzt jedoch eine strenge Begründung dieser Formen voraus und erfordert bei ihrer Verarbeitung zu additionsfähigen Elementen ihre Stilisierung, um den Sinn und die Bedeutung nicht zu banalisieren und um nicht in Beliebigkeit und Willkür zu verfallen. Wer sich auf dieses offene Meer der Formen hinauswagt, tut also gut daran, sich einen Leitstrahl zu verschaffen, an dem er sich orientieren kann. Und dies ist umso nötiger je weiter man sich von den vorkartierten Routen entfernt.

Es ist ein unbestrittenes Verdienst der Moderne, die funktionale Leistungsfähigkeit des Bauens gesteigert zu haben, indem sie die technischen Voraussetzungen schuf, Standfestigkeit bei hoher Flexibilität zu sichern und gleichzeitig wirtschaftlich serielle Herstellungsverfahren zu entwickeln und in die Architektur zu integrieren. Dies alles geschah im Dienste komplexerer Nutzungsanforderungen als sie vordem je an die Architektur gestellt wurden. Der Preis dafür war die Reduzierung der Formensprache auf eine geometrisierende Manipulation der Oberflächen - soweit man sich nicht überhaupt mit dem Erscheinungsbild des technisch-baulichen Gefüges begnügte. Damit aber reduziert sich in gleichem Maße die Möglichkeit der Korrespondenz zwischen Betrachter und Werk, weil die kühle Glätte dieser Formenwelt nur ganz bestimmte Assoziationen zulässt. So gesehen ist es völlig berechtigt und verständlich, wenn die Dekonstruktivisten die glatten Oberflächen aufreißen und so versuchen, eine neue Zugänglichkeit zu schaffen.

Mit dem Freilegen oder Verfremden der darunterliegenden Strukturen ist es auf Dauer bestimmt nicht getan, auch wenn zunächst einmal das Formenerlebnis reicher wird. Um aber die Strukturen selbst zu deformieren, bedarf es nicht nur dieser Absicht, sondern eines präzisen Zieles. Wozu sollen die Formen deformiert werden und wie muss das geschehen? Und aus welcher inneren Berechtigung heraus kann man Formen überhaupt begründen! Ich glaube, dass die Formen als Bedeutungs- und Sinnträger bewusst gemacht werden müssen und eine Übereinstimmung gefunden werden muss, sie als solche einander zuzuordnen, damit sie sich als Ganzes und nicht nur als einzelne Bruchstücke dem Benutzer und Betrachter erschließen.

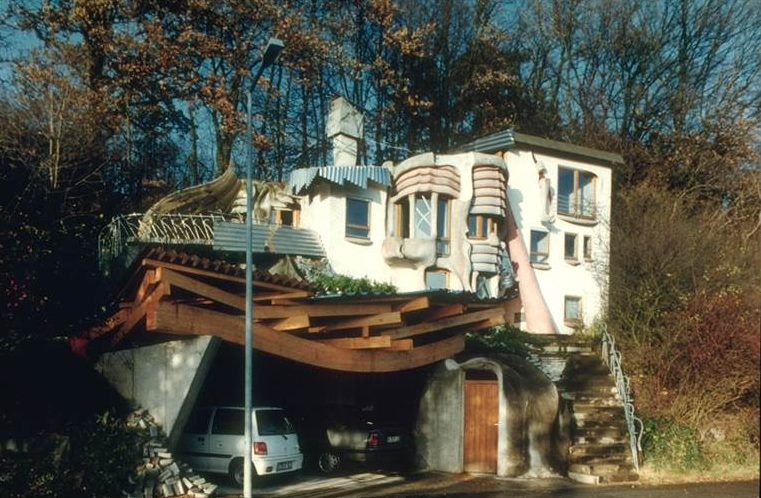

Denn es war die Oberflächlichkeit der Postmoderne, sich mit beliebigen, bruchstückhaften Zitaten begnügt zu haben, sodass ihr jetzt bescheinigt wird, dass sie die Moderne eben nicht überholen kann.Dass es einen anderen Weg gibt, der frei von ärgerlichem Eklektizismus ist, versuche ich mit meinen Häusern zu zeigen. Selbst wenn der Volksmund das Haus Weller mit dem Namen "Schneckenhaus" belegt hat, weiß jeder, der es kennt, dass es mit dieser einfachen Assoziation nicht beschrieben ist. Zunächst besteht die räumliche Spirale aus zwei Hälften, die gegeneinander versetzt sind, um einen wohnlichen Organismus zu schaffen. Auf diese Weise entsteht aus dem geometrischen Ordungselement der Spirale, gebildet aus seriell hergestellten Dachelementen, ein räumliches Gefüge, das Bewegung erzeugt, abblockt und erneut beginnen lässt. Mit diesem Wechsel assoziiere ich den menschlichen Lebensrythmus, und dies ist für mich das "Thema" dieses Hauses.

Unter diesen Begriff "Thema" sind eine Fülle von Assoziationen und Assoziationsketten gefasst. Zum Beispiel assoziiert die Spiralform : elementares öffnen und Schließen - Mittelpunkt - Aussen und Innen - Hell und Dunkel - Bergen und Zuwenden. Oder: Schale - Hülle - Aufsteigen - Verwandeln - Erwarten. Diese Gedanken sind dann durch Martin Heilig, Kunstmaler, übernommen und in Form von Stuck und Bildwerk weiterentwickelt worden. Wenn wir akzeptieren, dass Architektur imstande ist, derartige Assoziationen zu erzeugen und Bezug zur Dynamik und zum Ablauf des menschlichen Lebens herzustellen, indem sie ihren Formen bewusst Deutung und Bedeutung gibt, haben wir mit dem Begriff "Thema" das Ordnungsinstrument, das vor unkontrollierten Formenwucherungen bewahrt, aber bewußte Formenvielfalt nicht behindert. Umso mehr, als das "Thema" zur Eindeutigkeit zwingt, weil es adäquate Formen fordert und neue Gestaltelemente provoziert.

Vor allem aber kann der Bauherr sich und seine Situation mit einbringen, indem er das Thema mitformuliert! Nun ist es aber keineswegs so, dass der Gestaltungsansatz "Thema" auf den allerpersönlichsten Bereich, nämlich das Wohnhaus, beschränkt bleibt. Ich habe einen Wettbewerbsentwurf für das Landtagsgebäude von Nordrhein-Westfalen erarbeitet, mit dem ich zwar keinen Preis, aber doch die Aufmerksamkeit einiger Architekturkritiker gewonnen habe. Gedanken wie Macht und Ordnung, Kontrolle der Macht, Auseinandersetzung der politischen und kulturellen Kräfte, Demokratie und Veränderung lieferten mir die Themenkette. Deshalb erhielt der Verwaltungstrakt mit den an die römische Klassik erinnernden Bogenstellungen Elemente der machtvollen Organisation, die aber durch Neigung aus der Starrheit gelöst sind, weil sie sich dem Willen zur Kontrolle und Veränderung zu beugen haben. Dem schloss sich der Bereich des Parlamentes an, in dem die neuen Formen des Zusammenlebens errungen werden und der zeigen sollte, wie die alten Formen eingeschmolzen und neue gebildet werden. Und schliesslich sollte der danebenstehende Fernsehturm - Hinweis auf Dominanz und Macht - in eine erweichte Form zerlegt und umgelegt werden. Als bewältigte Macht wird diese Form zum Eingang in das Parlamentsgebäude.

Vielleicht würde man den Entwurf heute schon besser verstehen, weil jetzt auch die Dekonstruktivisten Türme umlegen und Brücken so schräg stellen, dass sie zu Türmen werden. Sie wollen damit die vormals unbemerkten spaltenden Eigenschaften hervorkehren und, wie die positive Kritik hellsichtig sagt, "thematisieren", also zum Thema machen! So ganz allein bin ich mit meinen Vorstellungen also gar nicht.

Wenden wir uns nun diesem Hause und seinem Themenkreis zu. Das Haus hat Bereiche, die aus völlig konventionellen Elementen und entsprechenden Räumen bestehen. Damit wird ganz konkret Rücksicht genommen auf die vorgegebene nachbarschaftliche Situation und Umgebung - es wird aber auch unsere persönliche Bindung an Konvention und Tradition veranschaulicht. Das ist schließlich die thematische Basis, von der wir auszugehen und die wir anzuerkennen haben, wenn wir Zukunft gewinnen wollen.

Diese Zukunft lässt sich aber nicht ohne das Verlassen des Alten, nicht ohne Brüche gewinnen. Und diesen Vorgang soll das Haus unverhüllt zeigen. Aber es soll nicht in den Brüchen steckenbleiben. Dies zwingt zu einer klaren und zusammenhängenden Themenordnung. Sie beruht zunächst auf dem Gedanken, dass alles Neue an Brüchen ansetzt. Sie bilden Knoten und Knospen, aus denen das Neue hervorbricht wie in der Natur. Daraus ergeben sich an diesem Haus organhaft abgebildete Formen. Diese müssen aber einer strengen Stilisierung unterworfen werden, um als Bauelemente additionsfähig zu sein, gleichzeitig aber als Sinnträger nicht penetrant zu wirken. So sollen beispielsweise die Fassadenelemente der stilisierten Lippen, herausbrechend aus der Haut, "Spechen und Ansprechen" symbolisieren.

Ein anderer und unbestritten sehr wichtiger Themenzweig ergibt sich zwangsläufig aus der Bestimmung eines Wohnhauses, Ort zu sein für Wohnen, Essen, Arbeiten, Schlafen usw.. Diese Vorgänge, die man gewöhnlich unter dem Begriff "Funktion" subsummiert, werden, ihrer fundamentalen Bedeutung wegen, bewusst zu einem Thementeil erhoben. Das äußert sich beispielsweise darin, dass im Schlafraum mit seinen formalen Elementen gleichzeitig Lebensbejahung und -Abschirmung thematisiert wird. Das Grundstück diktiert seinerseits das Thema "Aufstieg", mit dem das Eingangsgeschoss erreicht wird.

Hier soll sich das Verhaftetsein der Gegenwart in der Vergangenheit darstellen und die Besinnung darauf wecken. Als Zitat dieser Vergangenheit bildet ein Pilaster, der in eine Hohlsäule uebergeht, die Hülle der nach oben führenden Wendeltreppe. Die Aufrollung der Kannelur lässt keinen Zweifel aufkommen, dass sie nur begleitendes Signal ist. Stabilität erhält der Weg nach oben durch die Spindel der Wendeltreppe, die sich als Säule spiralartig nach oben dreht. Der enge Zylinder der Treppe entlässt uns auf die Hauptebene, führt aber auch weiter in den obersten Bereich des Hauses. Auf dem Weg zu diesem Bereich veranschaulicht ein Materialbruch das amorphe und noch nicht deutbare Stadium zwischen dem Konventionellen und dem gesuchten Neuen.

Auf der Hauptebene treffen alle verschiedenen assoziativ-räumlichen und formalen Elemente aufeinander. Das geht nicht ohne den bedeutungsschweren Riss ab, durch den sich nach außen Hand und Fuß zwängen, und der im Inneren die Lebenszonen abgrenzt und gleichzeitig verbindet. Man muss über den Riss hinweg, um zum Zentrum zu kommen, in dem "Erneuerung" thematisiert wird. Dieses Zentrum besitzt als Spirale seine eigene Mitte und wird kuppelartig vom Abdruck einer Handfläche schützend und drückend zugleich überdeckt.

Aus der Hand als Generalmotiv sind Einzelmotive abgeleitet wie die Lichtschalen an der Wand, die als Fingernägel zu verstehen sind. Immer ist die Hand im Spiel, so bei der Keramikverkleidung des Ofens, deren Motivformel Fingerabdrücke sind. Spuren modellierender Finger grenzen die Betondecke gegen die Holzdecke über der Arbeitsecke und über dem Schlafzimmer ab. Diese Holzdecke versinnbildlicht das Einbrechen des obersten Geschosses über diesem Hausbereich. Anstelle des denkbaren Chaos organisiert sich diese Deckenstruktur in der Form eines schuppigen Fächers. Auf diese Weise wird aus dem Motiv des Zerbrechen das Neuwerden.

Im Wohnraum und im Schlafraum wird das Entspringen der Spiralen, die den Grundriss bestimmen, durch raumhohe Aushöhlungen in Form eines Blatt- und Knospenmotivs markiert. An diesen Stellen gehen Organhaftes und Geometrisches jene Symbiose ein, die ich für Architektur als existentiell notwendig erachte. Um dies mit allem Nachdruck sichtbar zu machen und die Wirksamkeit dieses Elementes zu erhöhen, ist die naturalistische Blattstruktur mit einer verfremdenden farbigen Metallfolie überzogen, welche das Tageslicht und das Licht aus der eingebauten Lichtquelle reflektiert. Besonders soll dem künstlichen elektrischen Licht die Bedeutung zugewiesen werden, die es in unserer Zeit tatsächlich hat. Deshalb sind die Lichtquellen und deren Träger vorzügliche Anknüpfungspunkte oder Elemente eines Themenstranges. Der Lichtspender im niedrigeren Teil des Wohnbereiches ist ein skorpionartiges Fabel- und Lichtwesen, das auch die verborgene Gefährlichkeit des lichterzeugenden elektrischen Stroms sinnfällig machen soll. Während er im Schlafzimmer als Funkenregen eines Feuerwerkes ein lebensbejahendes Zeichen darstellt.

Obwohl wir jetzt die wichtigsten Themenstränge des Hauses angesprochen haben, soll man sich nicht der Täuschung hingeben, dass damit alles aufgedeckt und erklärt sei. Alle diese Formen sind bewusst mehrdeutig und miteinander vernetzt gehalten und auch so aufzufassen. Eine Grenze solcher Stilisierung und Verfremdung ist jedoch dann erreicht, wenn nicht mehr erkennbar ist, was gemeint war. Insoweit muss die Vorgabe die den Formen zugrundeliegt, wenn auch mehrdeutig, ablesbar sein.

Die Methode, Architektur von einem Thema aus zu entwickeln bietet meines Erachtens die Möglichkeit, sinnvolle und angemessene neue Formen zu finden und die Gestaltung selbst zu kontrollieren. Und nicht nur neue, sondern auch alte Architektur wird besser der Betrachtung und Bewertung zugänglich.

Biberach im Mai 1990.

Dieter Schmid freier Architekt Am Ende dieser Ausarbeitung will ich besonders Herrn Dr. HJ. Schmid} Professor für Architektur- und Baugeschichte, danken für die hilfreiche und kritische Unterstützung bei der Darlegung meiner Gedanken.